23.03.2025

Wann muss ein künstliches Hüftgelenk gewechselt werden?

Unterschiedliche Gründe können einen Hüftprothesenwechsel nötig machen

von

Bernd Schmitz

Chefarzt der Abteilung für Orthopädische Chirurgie und Endoprothetik

Zentrumsleiter des zertifizierten EndoProthetikZentrums Lingen

Aktuell werden in Deutschland ca. 200.000 künstliche Hüftgelenke pro Jahr eingesetzt und das seit vielen Jahren; die Tendenz ist weiter steigend. Aktuell gehen wir nach Registerdaten von einer Haltbarkeit dieser Prothesen von 20 Jahren aus. Somit werden Wechseloperationen in Zukunft deutlich zunehmen.

Grundsätzlich möchte kein Patient, der an Arthrosen der großen Gelenke leidet, gerne operiert werden, um sich ein künstliches Gelenk einsetzen zu lassen. Daher ist der erste Therapieansatz bei einer Arthrose auch immer die konservative Therapie und der Gelenkerhalt. Sollte dieses Therapieregime allerdings keinen Erfolg mehr bringen und die Lebensqualität deutlich eingeschränkt sein, dann ist das Einsetzen eines künstlichen Gelenkes unausweichlich.

Im Falle der Hüftgelenksprothesen muss schon bei dem ersten Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenkes (Hüft-TEP) daran gedacht werden, dass grundsätzlich mal eine Wechseloperation anstehen kann. Die Gründe für eine Wechseloperation sind vielfältige.

Wenn wir von einer durchschnittlichen Standzeit von 20 Jahren ausgehen, dann kann diese Standzeit trotzdem stark individuell abweichen, so dass sich die Standzeit verkürzt bzw. auch verlängert wird. Einer der Hauptgründe ist die mechanische Belastung der Prothese, welche u.a. durch das Aktivitätslevel des Prothesenträgers, sein Körpergewicht und Begleiterkrankungen beeinflusst wird.

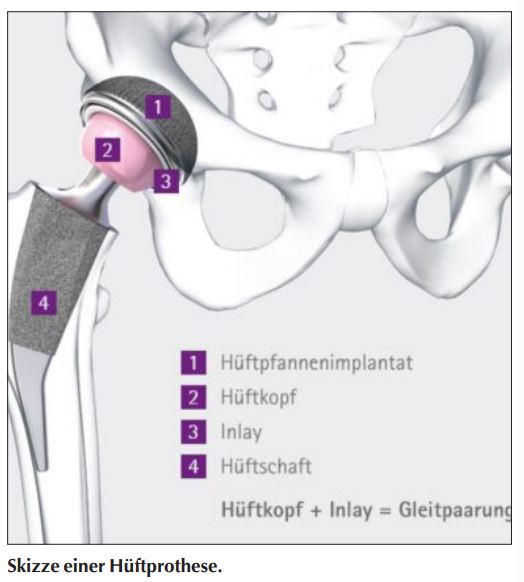

In der modernen Endoprothetik bestehen Hüft-Prothesen aus vier Komponenten. Die Prothesenpfanne, welche fest im Knochen verankert ist, der Prothesenschaft, welcher fest im Knochen verankert ist, so wie ein Inlay, welches in die Prothesenpfanne eingesetzt wird und ein Prothesenkopf, welcher auf den Schaft aufgesteckt wird. Inlay und Kopf sind die sog. mobilen Teile. Zwischen diesen beiden Komponenten geschieht der gesamte Bewegungsablauf. Daher heißen diese beiden Komponenten auch Gleitpaarung der Prothese. Hier stehen unterschiedliche Materialien zur Verfügung; hauptsächlich Keramik, Polyethylen und Metalle. Alle haben gewisse Vor- und Nachteile.

Bei jeder Bewegung der Hüftprothese werden im Rahmen des Gleitvorganges während der Bewegung kleinste Partikel freigesetzt – im Nanometer-Bereich. Diese Partikel oder auch Abrieb genannt können unser Immunsystem aktivieren und „Fresszellen“ werden zu dem betroffenen Gelenk gesteuert, welche die Partikel entfernen wollen. Dabei werden auch teilweise minimal Knochen abgebaut und über die Jahre verliert dann die Prothese an Festigkeit. Die Lockerung der Prothese setzt dann ein. Dieses ist lediglich ein Mechanismus, der zu einer Lockerung führen kann.

Weitere Gründe für eine Prothesenlockerung können ein chronischer Gelenkinfekt der betroffenen Hüftprothese sein, ein Knochenbruch, bestimmte Stoffwechselerkrankungen oder Knochentumoren.

Vor einer Wechseloperation muss der Grund der Lockerung immer eruiert und bestimmt werden.

Das häufigste Symptom für eine Lockerung der Hüftprothese ist in der Regel ein Belastungsschmerz, welcher ohne äußere Einwirkung plötzlich auftritt. Zu Beginn ist dieser meist milde ausgeprägt mit dann immer stärker werdender Beschwerdesymptomatik. Im Weiteren kann dann ein Gelenkreiben hinzukommen. Auch werden häufig Gelenkinstabilitäten vom Patienten beschrieben mit Schnappphänomenen oder eine zunehmende Beinverkürzung. Je nach Grund der Lockerung und in Abhängigkeit des Leidensdruckes muss dann ein Prothesenwechsel durchgeführt werden. Dieser Wechsel kann in einer Sitzung durchgeführt werden oder -je nach Grund des Wechsels- auch in zwei Sitzungen.

Bei dem Prothesenwechsel ist dann das Ziel, dass wir wieder eine vollständige Beschwerdefreiheit für den Patienten erreichen. Dafür ist es in der OP unerlässlich, dass zwingend muskelschonend operiert wird. Hier stehen uns auch sog. minimal-invasive Techniken zur Verfügung. Auch eine zementfreie Verankerung wird in der Regel angestrebt. Auch dafür stehen uns moderne Implantate zur Verfügung. Eine sofortige postoperative Vollbelastung sollte angestrebt werden.

Die häufig verbreitete Meinung, ein künstliches Gelenk könne man nur einmal wechseln, ist schlichtweg falsch.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wechselendoprothetik in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird. Uns stehen allerdings moderne operative Zugänge, Implantate und Nachbehandlungskonzepte zur Verfügung, welche den Patienten schnellstmöglich in den Alltag zurückkehren lassen.

Facebook

Facebook Instagram

Instagram Akademie St. Franziskus

Akademie St. Franziskus